Una sonrisa para recordar, de Charles Bukowski | Poema

Poema en español

teníamos peces dorados y no paraban de dar vueltas

en la pecera sobre la mesa, cerca de las pesadas cortinas

que cubrían el ventanal y

mi madre, siempre sonriente, deseando que todos nosotros

fuésemos felices, me decía, ¡Sé feliz Henry!

y ella tenía razón: es mejor ser feliz, si es que

puedes

pero mi padre continuaba golpeándonos a ella y a mí varias veces por semana

enfurecido todo en sus seis pies de envergadura porque no lograba

comprender qué lo acosaba desde adentro.

mi madre, pobre pez,

deseando ser feliz, golpeada dos o tres veces por

semana, invitándome a ser feliz: “¡Henry, sonríe!

¿Por qué nunca sonríes?”

Y entonces ella sonreía, para enseñarme cómo hacerlo, y aquella era

la más triste sonrisa que jamás vi.

Un día los peces dorados murieron, los cinco,

flotaban en el agua, de costado, sus

ojos aún abiertos,

y cuando mi padre llegó a casa los arrojó al gato,

allí sobre el piso de la cocina, y observamos cómo mi madre

sonrió.

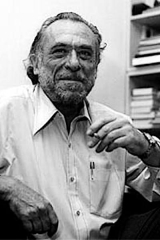

Charles Bukowski nació en Adernach, (1920-1994). Vivió en su infancia y adolescencia en un entorno familiar y social violento, hecho que marcaría el devenir de su posterior producción literaria. Pieza capital de la que se vino en llamar generación beat, su vida fue tan radical como las historias narradas en sus propias obras. Adicto al sexo, las drogas y el alcohol, su literatura, casi autobiográfica, es fiel reflejo de su lucha contra el aburguesamiento y la comodidad. Su realismo descarnado y lírico y su humor ácido y desencantado han influido en multitud de escritores de generaciones posteriores.