Mi viejo, de Charles Bukowski | Poema

Poema en español

a los 16 años

durante la Depresión

llegué a casa borracho

y toda mi ropa

—pantalones cortos, camisas, calcetines—

la maleta y las páginas de

mis relatos

estaban desperdigadas por el

jardín de la entrada y toda la

calle.

mi madre esperaba

detrás de un árbol:

—Henry, Henry, no

entres... te va

a matar, ha leído

tus cuentos...

—le daré de

hostias...

—Henry, por favor coge

esto... y

búscate una habitación

pero le preocupaba

que yo no

terminara el instituto

así que acababa

volviendo.

una tarde entró

con uno de mis relatos

(que nunca

le había pedido

que leyese)

y dijo, “es

un buen cuento”.

y le dije, “vale”,

y me lo pasó

y lo leí.

era la historia de

un hombre rico

que se había peleado con

su mujer y había

salido de noche

a tomarse un café

y había observado a

la camarera y las cucharillas

y los tenedores y los saleros

y los pimenteros

y el cartel de neón

de la ventana

y luego había vuelto

al establo

para ver y acariciar a su

caballo favorito

que de repente

lo mató de una coz

en la cabeza.

por algún motivo

le encontró sentido

al relato

aunque

cuando lo había escrito

no tenía ni idea

de lo que

quería decir.

así que le dije,

“vale, viejo,

quédatelo”.

y él lo cogió

y salió

y cerró la puerta.

creo que nunca nada

nos unió

tanto.

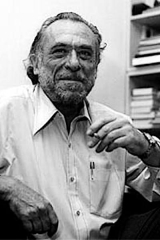

Charles Bukowski nació en Adernach, (1920-1994). Vivió en su infancia y adolescencia en un entorno familiar y social violento, hecho que marcaría el devenir de su posterior producción literaria. Pieza capital de la que se vino en llamar generación beat, su vida fue tan radical como las historias narradas en sus propias obras. Adicto al sexo, las drogas y el alcohol, su literatura, casi autobiográfica, es fiel reflejo de su lucha contra el aburguesamiento y la comodidad. Su realismo descarnado y lírico y su humor ácido y desencantado han influido en multitud de escritores de generaciones posteriores.